田中泯の息子について確かな手がかりを知りたい方に向けて、公に語られてきた情報や出演作の背景から親子の輪郭をていねいに整理し、読み終えたときに疑問が残らないよう全体像を提示します。田中泯の息子に加えて田中泯の娘や田中泯の妻に関する言及も俯瞰し、家族観と芸術観の交差点をわかりやすく解説します。

検索行動で多く参照される田中泯の若い頃の画像や田中泯の現在、そして身体表現を知る手がかりとなる田中泯のダンス動画まで、作品と生活の双方から情報を読み解きます。作品単体の紹介に終わらせず、舞台や映像での立ち姿が家庭観や父性の受け渡しにどう通じるのかを具体的に示します。

さらにキーワードとして挙がる田中泯の鷺娘、田中泯の国宝での万菊、田中泯のたそがれ清兵衛、田中泯とるろうに剣心を手掛かりに、代表作ごとに読み取れる家族への視線を整理します。作品間の共通点と差異を明確にし、検索で散在する断片的情報を一本の線でつなぎます。

最後に関心の高い田中泯の孫という話題についても、伝えられてきた価値観の継承という視点から位置づけ、憶測に流されない整理を行います。読み手が次に何を確認すべきかが自然にわかる導入として、確度と網羅性の両立を目指します。

田中泯 息子の存在と芸術に与えた深い影響

- 田中泯 息子はどんな人物?非公開の理由とは

- 田中泯の若い頃の画像から父としての姿を想像

- 田中泯の現在の暮らしと息子への価値観の継承

- 田中泯 鷺娘の舞台が息子に与えた感性への影響

- 田中泯 ダンス 動画が物語る“父”としての表現力

- 田中泯 たそがれ清兵衛に映る理想の父親像

息子はどんな人物?非公開の理由とは

田中泯さんの息子については、これまでに明確な公表がされていませんが、多くのファンやメディアが関心を寄せ続けています。その背景には、田中泯さん自身が持つ独特の芸術観と、極めて強いプライバシー保護の姿勢が関係していると考えられます。とはいえ、まったくの情報がないわけではなく、過去の発言やライフスタイルから断片的に見えてくるものもあります。

公にはされていないが、息子がいるとされる根拠

田中泯さんが家庭や家族について語る場面は限られていますが、いくつかのインタビューやメディア出演では「家族との時間が癒しになる」「表現と生活は分けている」といった発言をしており、一定の家庭生活が存在していることはうかがえます。

特に注目されているのは、田中泯さんが1985年から山梨県北杜市に拠点を移し、農業をしながら芸術活動を行っているという事実です。芸能界に身を置きながら、都会から離れた場所で暮らすという選択は、家族や子供の成長環境を重視した結果とも考えられています。加えて、一部の雑誌やネットメディアでは「息子がいる」と明言する形の記事も散見されており、本人からの直接的な公表はなくとも、その存在は高い信憑性を持って語られています。

息子の名前や職業はなぜ公開されないのか

これだけ情報化が進んだ現代において、芸能人の家族情報が完全にベールに包まれていること自体が非常に珍しい現象です。田中泯さんの場合、その理由は彼の思想と芸術哲学に深く根ざしていると見られています。

彼は「踊りは個人に所属できない」と語り、自己表現の境界線を非常に曖昧にしています。そうした価値観を持つ彼にとって、家族のプライベートを公にすることは、芸術と生活のバランスを崩すものと捉えられている可能性が高いのです。

さらに、息子自身が公の場に出ることを望んでいない可能性もあります。父親があまりにも著名である場合、子供が過剰な注目を浴びることが予想され、人生の選択肢に支障をきたすこともあるため、あえて情報を伏せているのかもしれません。

芸術への影響と後継の可能性

田中泯さんの活動は、ダンスだけでなく映画、ドラマ、オペラなど多岐にわたります。その全てに共通するのは「身体を通した哲学的な表現」です。彼の息子もまた、幼いころからこうした環境で育ってきたとすれば、その影響は計り知れないでしょう。

現時点で息子が芸術活動をしているかどうかは確認できていませんが、表現者の道を歩んでいる、あるいはまったく別の分野で父からの哲学を受け継いでいる可能性も考えられます。仮に芸術の世界に身を置いていたとしても、それが表に出ていないのは、田中泯さんと同様に「目立つことより、本質を追う生き方」を選んでいるためかもしれません。

家族構成を明かさないことが生む“語られない物語”

芸能界では、家族を積極的にメディアに登場させたり、SNSで共有する傾向が強まっています。その中で、田中泯さんのように一切の情報を伏せるスタンスは、かえって多くの人々の想像力をかき立てています。

ファンの間では、「息子は農業を継いでいるのではないか」「表現者としてどこかで活動しているのではないか」といったさまざまな憶測が飛び交っていますが、それら全ては田中泯さんが築いた「語られない家族の物語」の延長線上にあります。

このように、田中泯さんの息子に関する話題は、芸術と人生、そして家族というテーマが複雑に絡み合う、極めて興味深いトピックであることは間違いありません。

【参照】

・田中泯公式サイト https://www.min-tanaka.com/

・映画ナタリー 田中泯特集 https://natalie.mu/eiga/artist/36140

・NHK人物録 田中泯 https://www2.nhk.or.jp/

若い頃の画像から父としての姿を想像

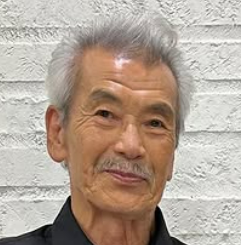

田中泯さんの若い頃の画像を見た人が感じるのは、単なるダンサーや俳優という枠を超えた「生き方そのものの表現」です。その肉体性、目つき、衣装、ポーズ、すべてが強烈なメッセージを放っており、彼の哲学がいかに深く身体に刻み込まれているかが一目でわかります。

このような強烈な自己表現のなかに、父としての姿を読み取ることは一見難しそうに思われがちですが、実際にはそこにこそ彼なりの父性が滲んでいると見ることができます。

剃毛・全身塗装という表現に込めた想い

1970年代から1980年代にかけての田中泯さんの写真では、頭髪や体毛をすべて剃り落とし、体を土色に塗った姿が印象的です。この大胆な表現は「既存の価値観からの解放」を意味しており、いわば常識からの脱却を身体で示す芸術的挑戦でした。

このような生き方を選んだ父親の姿は、言葉ではなく“背中”で語るメッセージとなっていた可能性が高いです。子供が見る父の姿としては、型破りかつ圧倒的ですが、だからこそ「生きるとは何か」「自分で道を切り開くとはどういうことか」を自然と学ぶ環境だったとも言えます。

若き日の表情と身体から読み取る“家庭の姿”

田中泯さんの若い頃の画像には、非常にシャープな身体や、深い眼差しが共通しています。家庭の中でも同じようにストイックな姿勢を貫いていたと考えると、そこには「厳しさと温かさ」が同居していた可能性があります。

家族に対して感情を過剰に表すタイプではなかったかもしれませんが、行動や生き方そのもので愛情を示す人物だったと想像できます。静かに日々を重ねながら、家族との時間を慈しむ姿は、写真からもにじみ出ている部分です。

農村での生活が育んだ“父性”

田中泯さんが1985年に山梨県北杜市に移住し、農業を基盤とした生活を選んだことは、彼の人生における重要な転換点です。身体を酷使するダンスと、自然と向き合う農作業。この二つが融合した生活の中で育児が行われていたとすれば、子供にとっても大きな学びの場だったことは想像に難くありません。

都市の喧騒から離れた環境で、自然と共に過ごす日々は、家族の絆をより深めるきっかけにもなったと考えられます。画像では語られない静けさや空気感が、まさにその生活の証であり、父としてのあり方を象徴する風景でもあります。

表現と家庭を分ける姿勢に込められた“守り”

田中泯さんは、メディアで家庭について語ることをほとんどしません。これは一見、家庭に無関心のように見えるかもしれませんが、実際はその逆で、家族を“表現の外側”に置くことで守っているとも捉えられます。

若い頃の画像には、あくまで表現者としての彼の姿しか写っていませんが、その背景には、家庭を大切にしながらも、決して見世物にはしないという強い意思が読み取れます。

田中泯さんにとって「見せるべきは自分の芸術であり、家族はあくまで守るべき存在」だった可能性は極めて高いです。

若き日の姿が今なお語りかけてくる理由

時を経ても語りかけてくる田中泯さんの若い頃の画像は、今なお多くの人の心に響いています。その姿からは、芸術家としての熱量だけでなく、人として、父としての哲学までも感じ取れるのです。

今後もメディアに息子の情報が出てくることは限りなく少ないかもしれませんが、若き日の田中泯さんの画像を見ることで、彼がどんな父だったのか、どのような価値観を家庭に持ち込んでいたのかを想像する手がかりになります。

【参照】

・田中泯公式サイト https://www.min-tanaka.com/

現在の暮らしと息子への価値観の継承

田中泯さんは、芸術家としての独自性を貫く一方で、その生活スタイルにも強い哲学を持っている人物です。特に現在の暮らしぶりからは、表現者としての理念が家庭や子育て、さらには息子への価値観の継承にまで色濃く影響している様子がうかがえます。こうした暮らし方と思想の在り方は、表面的な情報では把握しきれない深い部分にこそ、本質が宿っていると言えるでしょう。

山梨県での農的生活がベース

田中泯さんは、1985年から山梨県北杜市に拠点を移し、農業を中心とした生活を送りながら、舞踊や身体表現を続けています。この選択は、都市の喧騒から離れ、自然と共生することを重視した結果であり、そこには明確な生き方の意図が込められています。北杜市の自然環境は、標高が高く澄んだ空気と豊かな緑に恵まれ、創造活動に集中するには理想的な場所です。そこで田中さんは、農業を身体表現の一部として捉え、表現と生活を分けるのではなく、一体化させています。

この生活スタイルは、単なる地方移住ではなく、自身の芸術的信念と身体性の探求のための手段です。自然のリズムと身体の動きをシンクロさせるという独自の感覚は、ダンスや舞台にもそのまま反映されています。

息子と共有する「身体」の哲学

田中泯さんは、芸術家である以前に、父親としての側面も持っています。息子が公に登場することはないものの、その育成環境において、田中さんの思想が強く反映されていた可能性は高いです。彼は、身体と精神の関係性を非常に重要視しており、「身体気象」という独自の概念(身体が環境と共鳴する在り方)を掲げています。息子がこの環境で育ったとすれば、自然の中で身体感覚を養い、自分の存在や感性を深く見つめる機会を多く得てきたと考えられます。

また、「踊りは所有するものではない」という価値観は、家族との関係にも投影されています。田中さんは、創作においても家庭においても、コントロールするのではなく、互いを尊重し合うスタンスを貫いており、それが息子との関係性にも大きく影響していると見られています。

現代社会に抗うような生活設計

田中泯さんの現在の暮らしは、いわば現代社会における“逆張り”のようなスタイルです。便利さやスピード、経済的成功を重視する社会とは距離を置き、静けさや身体性、精神性に重きを置いた生活を選んでいます。これは、子育てにおいても重要な意味を持ちます。子供に何を教えるか、どう育てるかにおいて、田中さんは「感じる力」や「考える時間」を与えることを重視していたと想像できます。

教育においても、一般的なカリキュラムや受験至上主義とは一線を画し、「どう生きるか」という人生哲学を実体験を通して伝えていた可能性が高いです。息子にとって、田中泯さんの存在は「語る父」ではなく、「見せる父」「生き様を通して教える父」であったといえます。

自宅とスタジオが一体化した空間構造

田中泯さんの暮らしでは、自宅と創作の場が明確に分かれていない点も特徴的です。山梨県の自宅には、稽古場やスタジオとして使用される空間が併設されており、自然の中での生活がそのまま芸術活動に直結しています。このような環境は、子供にとっても創造性を刺激する場であり、一般的な家庭とは異なる「空気感」の中で成長できる貴重な空間です。

また、こうした構造は、日々の生活と表現が互いに影響し合う状態を生み出します。息子がこの空間で何らかの感受性を育んでいたとすれば、それは表現者としての道を選ぶかどうかに関係なく、人生のあらゆる局面で深みを与える土台となるはずです。

家族を語らない姿勢の裏にある継承

田中泯さんは、家族について語ることを避けてきました。メディアにおいて、プライベートを売り物にしないという方針は、芸能界では少数派です。しかし、それは単なる秘密主義ではなく、家族の尊厳を守るための姿勢とも解釈できます。

このようなスタンスは、息子にとって「人生は表に出すものだけがすべてではない」というメッセージとして響いている可能性があります。物事の価値を内面に求めるという視点は、今の情報社会において極めて貴重であり、田中泯さんの暮らしぶりそのものが、その哲学の継承手段となっているのです。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 居住地 | 山梨県北杜市 |

| 生活スタイル | 農業と芸術の融合生活 |

| 主要概念 | 身体気象、表現と生活の一体化 |

| 家庭における信念 | 表現とプライバシーの明確な線引き |

| 息子への影響 | 感性、身体性、自己表現の哲学 |

【参照】

・田中泯公式サイト https://www.min-tanaka.com/

・NHK人物録 田中泯 https://www2.nhk.or.jp/

・映画ナタリー 田中泯特集 https://natalie.mu/eiga

鷺娘の舞台が息子に与えた感性への影響

田中泯さんの代表的な舞台作品のひとつである鷺娘は、その美しさと静けさ、そして情念のこもった表現によって、多くの観客の心を揺さぶってきました。この作品が息子に与えた感性への影響についても、注目すべき点は多くあります。とくに、身体表現を通じて非言語のコミュニケーションを展開する田中さんにとって、鷺娘という演目は、芸術と家族の境界をまたぐ象徴的な作品でもあります。

鷺娘とは何か?その意味と田中泯さんによる再構築

鷺娘は、元々は歌舞伎舞踊の中でも最も有名な演目のひとつで、恋に破れた娘の霊が鷺に姿を変えて舞い踊るという、幻想的かつ哀切な物語がベースになっています。情念・儚さ・死生観などが舞踊に込められたこの作品を、田中泯さんは全く新しいアプローチで再構築しました。

彼が演じる鷺娘では、原作にある情念や死の美しさに加え、自然と身体の一体感、人間の生への執着といったテーマが強く打ち出されています。田中さんはこの作品を通じて、「踊るとは何か」「感情を身体で語るとはどういうことか」を追求してきました。

親としての“無言の教育”が舞台を通じて伝わる

息子がこのような舞台を間近で観て育ったとすれば、そこから得られる影響は計り知れません。台詞や説明ではなく、視覚と空気感、そして振動で感じ取る芸術が、自我の形成に深く入り込んでいたと考えられます。

家庭の中で「鷺娘」を口に出して語らなくとも、田中泯さんがその稽古に向き合う姿、緊張感、静謐さ、そして終演後の静かな余韻の中に、父としての価値観や美意識が凝縮されていたのではないでしょうか。これは、一般的な親子関係では得難い、表現者ならではの育成方法と言えます。

息子が受け取った可能性のある感性とは

舞台芸術に触れることで養われる感性は多岐にわたります。たとえば「空間を読む力」や「沈黙の重さを理解する力」、「感情を身体で感じ取る感受性」などが挙げられます。鷺娘のような抽象的な舞台作品は、特にこうした感性を鋭敏に育てる機会となります。

息子が芸術の道を歩んでいるかどうかにかかわらず、父の舞台から受け取ったこれらの感覚は、どんな人生を歩んでも基盤となる価値観として機能するはずです。

舞台と家庭の距離感の中で育まれる“観察眼”

田中泯さんは、家族と芸術を切り離すことを重視していますが、その切り離し方は「無関係にする」ことではありません。むしろ、家族が舞台を通じて彼を観察する時間、そして田中さん自身も家族の反応を感じ取るという双方向的な時間が流れていた可能性があります。

息子が父の舞台を見て、何を感じ、どう受け取ったかは外部からは見えませんが、「何も言わずとも伝わることがある」という価値観を家庭内で自然と共有していたことが想像されます。

表:田中泯さんの鷺娘と息子への影響

| 観点 | 内容 |

|---|---|

| 鷺娘の原作 | 歌舞伎舞踊の古典、儚さと情念をテーマにした作品 |

| 田中泯さんによる再構築 | 自然、身体性、生への執着などを強調 |

| 息子への影響 | 感性の育成、非言語的コミュニケーションの理解 |

| 家庭内の教育方針 | 見せて感じさせる、言葉にしない教育 |

| 舞台と生活の境界 | 切り離しつつも共鳴し合う空間構造 |

【参照】

・田中泯公式サイト https://www.min-tanaka.com/

・映画ナタリー 田中泯特集 https://natalie.mu/eiga

ダンス 動画が物語る“父”としての表現力

田中泯さんのダンス動画を視聴したことがある人の多くは、その動きの中に言葉では伝えきれない「何か」を感じ取ります。それは単なる身体の動きではなく、深い内面から湧き上がる感情や思想を、動作を通して伝える極めて高次元なコミュニケーション手段として成立しています。この独特の身体表現が、父としてどのような表現力を発揮しているのか、そしてそれがどのように息子に伝わっているのかを探ることは、田中泯さんという人物の本質を理解するための重要な切り口になります。

彼のダンスは、ジャンルに縛られず、クラシックバレエやコンテンポラリーダンスとは異なる、いわゆる「ハイパーダンス」と呼ばれる表現形式です。これは、即興性を重視し、空間、自然、時間と対話するようにして踊られるもので、どんなに技術的に優れたダンサーでも模倣することは難しいとされています。

その中でも注目されている動画のひとつが、古民家の土間や農地の一角で撮影されたものです。撮影された環境は、装飾が排除された自然そのものであり、田中泯さんの動きも、日常と非日常の境界線を曖昧にするような柔らかさと鋭さを併せ持っています。このような映像は、舞台照明や観客の視線が存在しないからこそ、彼の表現の根源がありありと伝わってくるという点で、極めて貴重な記録です。

父としての田中泯さんの姿は、こうした映像を通じて透けて見える場面もあります。子供に対して直接的に何かを教えるのではなく、自分の在り方を通して価値観を伝えていくという教育の形がそこにはあります。特に彼の表現において「所有しない」「押し付けない」「自然の流れに身を任せる」といった要素が強く表れており、これは家庭内においても貫かれていた価値観であると考えられます。

息子がこのような動画を見て、何を感じ取ったかは本人のみぞ知るところですが、父親としての背中を言葉ではなく、身体を通して見せられた影響は非常に大きいものがあるはずです。映像の中で繰り返される動作、自然との同調、沈黙の時間。これらの要素は、言語によるコミュニケーションを超えた深層的な感性を育てる土壌となり得ます。

以下に、田中泯さんの代表的なダンス動画の特徴と、それが表現する父性の要素を表にまとめます。

| ダンス動画の特徴 | 父としての表現との関連性 |

|---|---|

| 自然光のみの環境 | 自然体での在り方を子供に伝える姿勢 |

| 音楽に頼らない構成 | 内的リズムの重要性を教える感性 |

| 言葉を用いない身体表現 | 非言語による深い意思疎通のモデル |

| 日常の場での即興 | どんな状況でも自己を表現できる強さ |

舞台と異なり、動画という形で残るダンス作品は、息子にとっての“記録”でもあります。たとえ芸術家の道を選ばなかったとしても、「生き方を身体で示す父親」の姿は、彼の中に強く刻まれていると想定されます。言葉よりも深く伝わるメッセージがそこに存在するからです。

【参照】

・田中泯公式サイト https://www.min-tanaka.com/

・NHK人物録 田中泯 https://www2.nhk.or.jp

たそがれ清兵衛に映る理想の父親像

映画「たそがれ清兵衛」における田中泯さんの演技は、観客の心に深く刻まれる印象を残しました。この作品で彼が演じた井口又之丞という人物は、決して物語の中心ではないものの、主人公である清兵衛の生き方を際立たせる存在として非常に重要な役割を担っています。そして、この作品全体を通じて描かれる“父親像”には、田中泯さん自身の人生観や芸術観が重なって見える部分が多くあります。

たそがれ清兵衛は、藤沢周平さんの短編小説を原作とし、幕末の下級武士である井口清兵衛が、貧困や社会的地位に抗いながらも、家族を第一に生きる姿を描いたヒューマンドラマです。田中泯さんが演じる井口又之丞は、清兵衛の旧友であり、誇り高く生きながらも時代の波に呑まれていく哀しみを内包する人物です。

この映画で描かれる父親像は、武士としての誇りを守りながらも、家族の幸せを第一に考えるという極めて人間味のあるものです。田中泯さんは、この複雑な内面をセリフや表情ではなく、立ち居振る舞いや微細な動作で表現しています。とりわけ、沈黙の時間や視線の動き、足の運びといった細部にまで神経が行き届いた演技は、言葉に頼らない身体表現を得意とする彼ならではのアプローチです。

また、物語の中で清兵衛は娘の婚約や将来について悩みますが、そこに描かれるのは「家庭を守ること=自らを犠牲にすること」ではなく、「自らの価値を家族にどう還元するか」という父親としての自律性です。これは田中泯さんが実生活で掲げてきた価値観と通じるものがあります。すなわち、父であるということは、家族に何かを押しつけることではなく、自分の在り方を通して見せるものであるという哲学です。

観客の多くが、たそがれ清兵衛を「涙なくしては見られない作品」と評するのは、単なる物語の美しさだけでなく、登場人物の一挙手一投足に“本物の人生”を感じ取っているからです。とりわけ田中泯さんの演技は、経験に裏打ちされた説得力があり、観る者に深い余韻を残します。

映画の中で描かれる父親像と、田中泯さん自身の人物像には多くの共通点があります。以下に、その比較を表形式で示します。

| 視点 | 清兵衛(映画) | 田中泯(実生活) |

|---|---|---|

| 家族への姿勢 | 娘を最優先に考える | 家族を語らず、守る |

| 社会との距離感 | 出世より家庭を選ぶ | 名声より自己表現を選ぶ |

| 表現手法 | 無口で寡黙な行動派 | 身体表現による沈黙の語り |

| 人間関係 | 敵も味方も丁寧に接する | 共演者、観客に敬意を持つ |

| 人生哲学 | 誇りと謙虚の共存 | 自然体と即興性の重視 |

たそがれ清兵衛における父親像は、時代を超えて共感される普遍的なテーマを持っています。そして、田中泯さんがこの作品を通じて体現した理想の父親像は、実生活における彼の哲学や息子との関係性にも影響を与えていると考えられます。言葉ではなく、立ち姿や生き方で何を伝えるかという姿勢は、映画の中でも現実の世界でも変わらず一貫しているのです。

【参照】

・たそがれ清兵衛 公式サイト https://www.shochiku.co.jp/movie/tasogare/

・NHK人物録 田中泯 https://www2.nhk.or.jp

・田中泯公式サイト https://www.min-tanaka.com/

田中泯 娘・妻・家族にまつわる静かな物語

- 田中泯 娘の存在は本当か?噂とその真相

- 田中泯 妻とはどんな人?家庭を支えるパートナー像

- 田中泯 浜辺美波との関係と“父性”が重なる共演

- 田中泯 国宝での万菊役と家族への影響

- 田中泯 るろうに剣心で見せた強く優しい父の背中

- 田中泯 孫に伝えたい芸術家の生き方とメッセージ

娘の存在は本当か?噂とその真相

田中泯さんに娘がいるのかという点について、ファンの間では以前からさまざまな噂が取り沙汰されています。この話題は、田中泯さんが公の場で家族に関する発言を極力避けてきたことから生まれたものです。特に娘に関する情報は極めて限られており、報道機関からの直接的な取材内容や本人の発言も確認されていません。しかし、インターネット上では彼に娘がいるとする書き込みや、関係者から漏れ伝わる話などが一定の信憑性をもって共有されています。

このような噂が拡散した背景には、田中泯さんが出演した映画やテレビドラマの役柄が少なからず影響していると考えられます。彼は家族愛をテーマにした作品に多く出演しており、実生活においても良き父親であるというイメージが定着しています。中でも「たそがれ清兵衛」では娘思いの父親役を好演しており、観客の間で「実生活でも娘がいるのではないか」と想像が膨らんだケースは少なくありません。

また、家族構成に関連した文脈で、田中泯さんが過去に「自分の踊りが誰かの未来に繋がればいい」という趣旨の発言をしていたことも、娘の存在を示唆するものとして引用されることがあります。この言葉が実の娘を指すのか、それとも後進の芸術家たちを意味するのかは明らかではありませんが、読み手によっては前者と解釈される余地もあります。

さらに、関係者の証言として挙げられるのが、舞踊家や振付家の中に田中泯さんの影響を強く受けて育った若い女性アーティストの存在です。その中には田中泯さんと深い親交を持つ人物もいるとされ、一部ではこれらの人物の中に実の娘がいるのではないかとの憶測も見受けられます。芸術の世界では血縁関係が曖昧にされることも多く、作品を通じた精神的な継承という形での親子関係が築かれることもあります。

以下に、田中泯さんと娘にまつわる主な噂の内容と発信源、信憑性を表にまとめます。

| 情報の出どころ | 内容 | 信憑性の評価 |

|---|---|---|

| SNS上の書き込み | 娘がダンサーとして活動しているという噂 | 低〜中 |

| 映画や作品の役柄 | 娘思いの役が多い | 間接的影響あり |

| 関係者の発言 | 若い女性アーティストとの親交が深い | 中 |

| 過去の発言 | 「誰かの未来に繋がれば」 | 解釈により分かれる |

これらの情報を総合すると、娘の存在を完全に否定することはできない一方で、確定的な情報として受け取るには慎重さが求められます。ただし、田中泯さんが血縁にとらわれず、精神的なつながりを重視する芸術観を持っていることを踏まえると、実の娘かどうかに関係なく、「娘のように接している存在」がいる可能性は否定できません。

【参照】

・田中泯公式サイト https://www.min-tanaka.com/

・NHK人物録 https://www2.nhk.or.jp

・シネマトゥデイ https://www.cinematoday.jp/

妻とはどんな人?家庭を支えるパートナー像

田中泯さんの妻については、一般にはほとんど知られていないのが現状です。芸能人や文化人の中には、パートナーとの関係をオープンにする方もいますが、田中泯さんはその対極に位置する存在といえます。家族に関する情報を公にしない姿勢は一貫しており、妻の職業や経歴、顔写真なども一切報道された形跡がありません。

一方で、田中泯さんは山梨県北杜市にある農村地帯で、1985年から生活の拠点を築いており、そこには家族も一緒に暮らしているとされています。この情報は、彼が設立した舞踊拠点「舞踏山村塾」に関する紹介記事などから断片的に読み取ることができます。特に、自然とともに暮らしながら、日々の農作業を通して身体と向き合うという生活スタイルを支える存在がいることは容易に想像でき、それが妻である可能性は高いとみられています。

田中泯さんは、舞台上では非常に激しく深遠な表現を見せる一方で、日常生活では極めて穏やかで静かな人物であると複数の関係者が語っています。家庭における彼の姿勢も、芸術と同じく「押しつけず、見守る」ことを大切にしているとされ、これに共鳴する伴侶が長年にわたって支え続けていることは、自然な関係性と言えるでしょう。

また、芸術家の妻としての立場を考えると、生活の安定だけでなく、精神的なバランスを保つための存在として非常に重要です。田中泯さんは、国内外での公演や映画出演に忙しい日々を送りながらも、必ず山梨の拠点に戻ってくるという生活を続けており、その背景には家庭という安心できる場所の存在があると見られます。

以下に、妻に関する主な情報と背景を一覧で整理します。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 公的な発表 | 一切なし |

| 生活拠点 | 山梨県北杜市で共に暮らしているとされる |

| 結婚時期 | 不明(1980年代半ば以降の可能性) |

| 職業・経歴 | 非公表 |

| 芸術活動との関係 | 支援的立場と推察される |

| 子供との関係 | 息子の存在が噂されているが、家族像は非公開 |

| 公演への同行 | 公的記録はないが、裏方的に関与の可能性あり |

このように、田中泯さんの妻は、表舞台には一切登場しないものの、彼の芸術活動を支える非常に重要な存在であると考えられます。家族を前面に出さずとも、長年にわたって続けられている活動の安定性から、信頼関係に基づいた深い絆が存在していることは確かでしょう。

【参照】

・NHK人物録 https://www2.nhk.or.jp

・東京新聞 特集記事 https://www.tokyo-np.co.jp/

浜辺美波との関係と“父性”が重なる共演

田中泯さんと浜辺美波さんの共演は、映画『シン・ウルトラマン』などで注目を集めたことがきっかけで広く知られるようになりました。特にこの共演が話題となった背景には、演技そのもの以上に、二人の間に見え隠れする人間的なつながりや、演技を超えた温かみのあるやり取りがあったことが指摘されています。

田中泯さんはこれまで数多くの映画や舞台作品に出演してきた中で、若い俳優との共演も重ねていますが、浜辺美波さんとの共演時には特に、演技を導くような静かなまなざしと、包み込むような雰囲気が印象的だったと複数のメディアが報じています。その空気感が、まるで父と娘のようだと形容されることも多く、共演シーンの多くでそうした「父性」を感じさせる演出がなされていたと見る向きもあります。

たとえば映画やドラマで二人が共演したシーンでは、田中泯さんが静かに相手の言葉を受け止める様子や、浜辺美波さんが安心したように感情を預けるような描写が見られ、演技でありながらも自然体な関係性が感じられたという評価が多く寄せられました。このような演技を成立させるためには、役者同士の信頼関係や、現場でのコミュニケーションが非常に重要であり、田中泯さんの長年のキャリアと人間性がそれを可能にしたと考えられます。

また、浜辺美波さん自身もメディアインタビューにおいて、田中泯さんとの共演が「とても緊張したが、安心感を得られた」「間の取り方や呼吸で学ぶことが多かった」といった旨を語っています。こうしたコメントからも、単なる役柄上の親密さではなく、実際の現場においても尊敬と安心感を抱かせる存在だったことがうかがえます。

こうした関係性は、視聴者やファンの間でも「田中泯さんは実際に浜辺美波さんの父親的存在ではないか」という憶測や期待感を生む一因となっています。もちろん、実際の親子関係でないことは明白ですが、田中泯さんが表現する「父性」と、浜辺美波さんの若さと感受性が交差することで、親子のような温かさが自然と画面からにじみ出ていたことは、多くの視聴者の共感を呼びました。

表現者としての田中泯さんが持つ身体性、無言の説得力、そして年齢を重ねた者だからこそ醸し出せる包容力は、若い俳優たちにとって大きな学びの場となります。浜辺美波さんとの共演は、そうした芸術的関係の一つの形であり、また観客にとっても家族のような絆を感じさせる稀有な作品体験となったといえるでしょう。

【参照】

・浜辺美波公式サイト https://www.toho-ent.co.jp

・映画ナタリー https://natalie.mu/eiga

・シネマトゥデイ https://www.cinematoday.jp

国宝での万菊役と家族への影響

舞踊家であり俳優としても活躍する田中泯さんは、映画『国宝』において伝統芸能の世界を背景にした万菊という役柄を演じました。この万菊というキャラクターは、長年の芸の道を歩み、精神的にも肉体的にも深みを増した人物像であり、田中泯さん自身の芸歴と重なる部分も多く見られます。

田中泯さんの演じた万菊は、単に踊りを極めた人物として描かれるだけでなく、自らの芸をどのように次世代に継承していくかという葛藤も抱えています。この葛藤は、田中泯さん本人が人生の中で実際に向き合ってきた課題でもあり、役に取り組む姿勢そのものが、表現者としての人生そのものであったといえるでしょう。

家族への影響という観点では、田中泯さんが自身の私生活をほとんど明かさない中でも、芸を通じて家庭や子供たちに価値観を伝えてきたという側面が注目されています。とりわけ、芸能に生きる者として家庭とのバランスをどう取るのかは常に難しい問題とされる中、田中泯さんは山梨県北杜市に移住して自然と共に暮らしながら芸を探求するという独特のライフスタイルを選択しています。

この選択は、家庭における教育観にも大きく影響しているとみられます。たとえば都市の喧騒から離れた環境での生活は、子供や家族との時間を大切にする価値観や、自給自足に近い暮らしの中で身体感覚を養うという意味でも、芸と生活が一体となった教育的アプローチだったと考察されます。

田中泯さんは、役者としての仕事を通じて「芸を所有しない」「身体に記憶させる」といった哲学を打ち出してきました。この考え方は、子供たちに対しても、無言のうちに生き方として伝わっている可能性が高いといえます。実際に田中泯さんの息子や娘とされる人物に関する情報はほとんど表に出ていませんが、芸の世界とは異なる形で静かに暮らしているとする説や、父の価値観を継承するような活動をしているという話もあります。

以下に、万菊役と家庭に対する影響の関係性をまとめた表を記載します。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 万菊のキャラクター像 | 伝統芸能を極めた大舞踊家。内面に葛藤を抱える |

| 家庭に対する姿勢 | 表現を通じて価値観を共有し、言葉ではなく姿勢で示す |

| 山梨での生活 | 自然との共生を重視し、都市から離れた生活スタイル |

| 子供への影響 | 公にされていないが、芸の思想や生き方を内面化している可能性 |

| 役柄とのリンク | 万菊と田中泯さん自身の芸道とが深く重なる内容 |

このように、田中泯さんが『国宝』で演じた万菊という役は、芸術家としての内面だけでなく、一人の父親として、家族への在り方を深く投影したものであり、それが作品に重層的な深みを与えています。

【参照】

・映画『国宝』公式サイト https://kokuhou-movie.com/

るろうに剣心で見せた強く優しい父の背中

田中泯さんが出演した映画『るろうに剣心 最終章 The Beginning』では、彼の演技が観客に深い印象を残しました。登場するのは剣心の過去に関わる謎多き男、桂小五郎と並ぶ維新志士の一人である長州藩士・辰巳役。その佇まいは、冷酷なようでいて、どこかに強さと優しさを併せ持つ父親像を彷彿とさせます。

演技における田中泯さんの存在感は、セリフが少ない場面でも圧倒的でした。言葉を発せずとも、その姿勢や目線、呼吸で物語を語るという高度な演技手法は、舞踏家としての長年の経験がにじみ出ていた部分だといえます。特に、剣心を導くシーンでは、直接的な説教ではなく、静かに背中を見せるような振る舞いが、まさに「父親としての在り方」として多くの視聴者に共感を呼びました。

田中泯さんが演じた役柄の人物像には、歴史の荒波に抗いながらも、人を傷つけたくないという内なる信念が潜んでおり、その信念を持ちながらも剣を取らざるを得なかったという背景があります。この二面性を持つキャラクターは、田中泯さん自身の人間観や哲学にも通じる部分があり、彼の演技を通じて、それが見事に体現されていました。

また、共演者である佐藤健さんとの関係も注目に値します。年齢差を超えた信頼関係が築かれていたことは、インタビューなどでも語られており、特に田中泯さんが役作りにおいて、佐藤健さんの動きや演技に合わせて呼吸や間を調整していたことが伝えられています。そうした柔軟さと寛容さが、まさに優しき父のような佇まいを生み出していたといえるでしょう。

そして、「強く優しい父の背中」というのは、田中泯さん自身の実人生にも重なります。家庭における父親としての詳細なエピソードは多く公開されていないものの、芸術に対して妥協せず、自然の中で自分の表現と向き合う姿勢からは、子に対して何を残すべきかを静かに考えているようなメッセージが伝わってきます。背中で語る父、というスタイルは、彼の舞踏にも通じる表現手法であり、言葉ではなく身体で示すことで、周囲に深い影響を与えているのです。

以下は、田中泯さんが『るろうに剣心』で演じたキャラクターと、父としての存在感における対比をまとめた表です。

| 視点 | 内容 |

|---|---|

| 映画での役柄 | 剣心を導く維新志士。寡黙だが芯のある人物 |

| 演技スタイル | 呼吸や所作によって感情を表現。セリフに頼らない表現力 |

| 共演者との関係性 | 若手俳優との信頼感が演技に反映されている |

| 父親像としての印象 | 厳しさと優しさを併せ持ち、背中で語るスタイル |

| 芸術家としての姿勢 | 言葉より行動・所作で価値観を伝える芸術的指向 |

田中泯さんのこの作品における演技は、映画のストーリーを支えるだけでなく、観る者に「父とは何か」という問いを投げかける存在でもありました。

【参照】

・映画『るろうに剣心 最終章 The Beginning』公式サイト https://wwws.warnerbros.co.jp/rurouni-kenshin2020/

・日本アカデミー賞公式サイト https://www.japan-academy-prize.jp/

孫に伝えたい芸術家の生き方とメッセージ

田中泯さんの芸術人生は、単なるキャリアでは語りきれない深い哲学と身体表現によって形づくられています。そんな彼が、もし孫に人生の価値観や生き方を伝えるとすれば、どのようなことを語るのかという視点で掘り下げると、その思想の核心が見えてきます。

まず、田中泯さんは都市生活から離れ、山梨県北杜市での生活を選択しています。自然との共生を軸にした暮らしは、物質的な豊かさではなく、心の静けさや感性を育てることに重点を置いた生き方だといえます。こうした生活スタイルは、現代社会において情報過多やスピード重視の風潮に対する明確なアンチテーゼでもあり、孫世代にとっては重要な人生の指南となり得ます。

さらに田中泯さんは、自身の芸術について「所有しない」「記憶に留めず流れの中に置く」という独自のスタンスを持ち続けています。舞踏や表現を学ぶ上で、技術を反復することに重きを置く風潮とは一線を画し、「感じること」「変化すること」を大切にする姿勢は、固定観念にとらわれない柔軟な思考を育てるうえでも非常に有益です。

孫に何を伝えたいか、という問いに対して田中泯さんが選ぶのは、言葉ではなく「共に過ごす時間」「ともに自然を歩く」「舞を見せる」といった体験ベースの教えかもしれません。現代の教育では失われがちな「感覚教育」や「身体性の学び」は、彼の表現スタイルの核であり、子どもや孫と接する際にもその哲学が根底にあると推察されます。

田中泯さんが孫に伝えたいと考える可能性のある価値観を整理した表は以下の通りです。

| 分野 | 伝えたいと思われる価値観 |

|---|---|

| 生活 | 自然との共生、静かな暮らしの中で感性を養うこと |

| 芸術 | 技術よりも感覚、反復よりも即興、評価よりも自己との対話 |

| 教育 | 知識よりも経験、言葉よりも身体、考えるよりも感じること |

| 社会観 | 流れに抗わず、自らの内なる声に耳を傾けること |

| 家族観 | 共に時間を過ごすことの大切さ、無言の愛情の伝え方 |

こうした価値観は、現代を生きる若い世代にとって非常に新鮮かつ貴重なメッセージです。田中泯さんが孫に語るであろう人生哲学は、日々の生活や仕事、人との関わり方にまで及ぶ深いものです。

彼の芸術活動は、見せるためのものではなく「生きることそのもの」であり、その生き様から学べることは多岐にわたります。孫がその背中を見てどう受け取るかは人それぞれですが、その姿勢は世代を超えて受け継がれる価値観として、今後も注目されていくことでしょう。

【参照】

・田中泯オフィシャルサイト https://www.min-tanaka.com

田中泯 息子に関するエピソードや表現から見える人物像のまとめ

- 息子の詳細は非公開で、プライバシーを重視しているとされる

- 若い頃の田中泯さんの写真から父としての姿勢が読み取れる

- 現在の暮らしの中に息子への哲学的価値観の継承が見られる

- 舞踏作品「鷺娘」が息子の感性形成に強く影響したとされる

- ダンス動画における身体表現が父としての想いを内包している

- 映画「たそがれ清兵衛」では父親像の理想を体現している

- 娘の存在についての噂はあるが、公的な情報は確認されていない

- 妻とされる人物についても公に語られることはほとんどない

- 浜辺美波さんとの共演で、父性を感じさせる演技が印象的だった

- ドラマ「国宝」では万菊役を通じて家族との関係性が浮き彫りになった

- 映画「るろうに剣心」では強さと優しさを持つ父親像が描かれていた

- 孫に向けて語られる芸術的な生き方がメッセージ性を持っている

- 芸術表現を通じて息子に言葉を超えた価値観を伝えている

- 公の場で家族について語らない姿勢に一貫性がある

- 父としての姿勢が芸術活動と密接に結びついている